6 декабря 1921 г. появился декрет Совнаркома о передаче всего мукомольно-крупяного производства из ведения Донского совета народного хозяйства (ДСНХ) в ведение Народного комиссариата продовольствия (Наркомпрод), причем последнему предоставлялось право сдавать объекты в аренду. Не успев провести в полном объеме национализацию, Накромпрод вынужден был издать инструкцию о возврате бывшим владельцам мельниц, если они были оснащены тремя и менее вальцевыми станками, при условии льготной переработки государственного зерна.

Для возобновления работы своей мельницы Калуст Дзреев обратился с соответствующим заявлением в губисполком, после чего все работники мельницы Дзреева объединились в трудовую артель «Снабжение». 6 октября 1921 г. по решению президиума ДСНХ паровая вальцевая мельница Дзреева перешла в аренду этой трудартели.

К концу 20-х годов бывшая мельница Дзреевых помимо Чалтыря обслуживала Хапры, Недвиговку, Олимпиадовку, Нижне и Верхне-Гниловскую станицы. Подобные обстоятельства привели к тому, что мельницу перевели на круглосуточную работу.

С 1925 по 1928 гг. ее арендовало «Чалтырское сельскохозяйственное кредитное товарищество». С 1929 по 1930 гг. — «Чалтырское полеводческое товарищество».

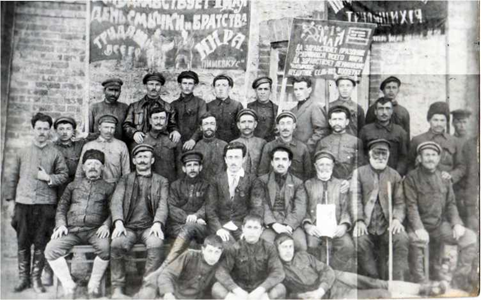

Хорен Атоян, во втором ряду первый слева Аршак Танкаян.

Фото 1 Мая 1928 года

Штат мельницы состоял из 4 служащих и 7 рабочих: заведующий, счетовод, один постоянный приемщик и один временный (в сезон), старший машинист, машинист, электромонтер, крупчатник и три вальцовщика. Приемщиком-весовщиком был Татеос Дзреян, двоюродный брат Калуста.

На съезде уполномоченных Донмельсоюза, проходившем в марте 1929 г. в Таганроге, мельницу представляли Арутюн Аведикович Тащиян и Дзарук Оланян.

Мельничному производству были необходимы квалифицированные работники. С начала 1934-го и вплоть до 1957 года заведующим Чалтырской мельницей № 7 был Аршак Танкаян.

В трудные для страны 30-е годы объем помола сократился. Кроме пшеницы и ржи, мельница начала перерабатывать кукурузу и разного рода суррогаты. В 1934 г. здесь была установлена просорушка, в том же году мельница обзавелась подсобным хозяйством, отходы которого шли на корм свиньям. Это хозяйство просуществовало достаточно долго.

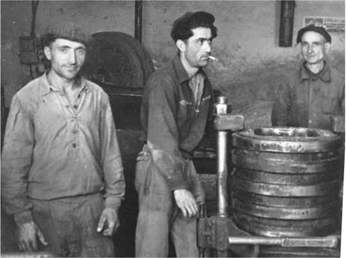

В эти годы на мельнице работали Вартерес Псрдиян (приёмщик), Капрел Мелконович Пудеян (весовщик), а также Хугас Гюрехович Барнагян, Хорен Атоян, Еремя Капрелович Наноян.

Контора находилась в бывшем доме хозяев мельницы, который был построен в 1919 г. Калустом Дзреевым. Это был кирпичный дом, в селе Чалтырь таких тогда было совсем немного. Кирпич для стройки был куплен на заводе Гадзиева — Мошиева. Часть нового дома отводилась под мельничную контору, а остальная предназначалась для проживания семьи, состоявшей, помимо самого Калуста и его жены, из трех сыновей (двое потом в войну погибли) и дочери. Во второй половине 20-х годов этот дом отошел государству, в нем расположилась контора Чалтырского кредитного товарищества. Во время второй оккупации села в доме некоторое время размещались немцы. С 1943 г. в нем вновь располагалась мельничная контора. Этот дом простоял до 1993 г., после сноса на его месте была построена новая контора и кафе «Мельник».

В период первой оккупации района 21-29 ноября 1941 г. Чалтырская мельница не пострадала. До конца июня 1942 г. она функционировала, поставляя ежедневно на фронт около 24 тонн своей продукции.

О второй оккупации села Чалтырь имеются воспоминания старожилов, о которых А. С. Хатламаджиян пишет в своей исследовательской работе: «…когда туда осенью 1942 г. заехала легковая машина «Опель», вышедший из нее немецкий офицер поднялся на второй этаж и остановился возле станка. Вытерев своим носовым платком пыль с бирки, он произнес: «Мой отец делал эту машину в Дрездене…».

В феврале 1943 г. село Чалтырь было освобождено от немецко-фашистских войск. Мельница в годы войны серьезно пострадала. На первом же заседании райисполкома решался вопрос «О восстановлении мельниц».

По решению облисполкома был установлен 15% гарнцевый сбор (отчисление в пользу мельницы определенной части сданного зерна в качестве платы за помол), увеличенный по сравнению с мирным временем. Как и большинство предприятий того времени, мельница работала для фронта. В три смены выполнялся госзаказ, приходилось перерабатывать до 100 тонн зерна. Неудивительно, что при этом мука получалась более низкого качества, с примесями (обойная мука).

На мельнице в военные годы и после трудились Иван Марченко, Андирас Хатламаджиян, Аршалуйс Торгаян, Ервант Явруян (мирошники), Мкртыч Капрелович Хатламаджиян, Татевос Барашян, Мартирос Явруян (мотористы), Евгения Торгаян и Зинаида Явруян (лаборанты), Мкртич Дзреян (сторож) и другие.

После освобождения города Таганрога мельница села Чалтырь от Матвеево-Курганского межрайонного мельзаводоуправления перешла в подчинение Таганрогскому МРМЗУ.

Председателем артели «Красная звезда» стал Торос Кеворкович Явруян (постановление от 14 апреля 1943 года) .

«Ответственным по обеспечению ремонтно-восстановительных работ был назначен А. О. Танкаян, обязанный до 15 апреля 1943 г. завершить основные работы. Для качественного ремонта требовались плотники, жестянщики, а для последующей эксплуатации — электрик, моторист и мирошники.

После войны был открыт маслоцех, который тогда примыкал к мельнице.

Мастером в цех назначили Александра Черевкова, приемщиком Татеоса Гагалаяна, а прессовщиком — Асватура Оланяна.

Различные предприятия выделили на восстановление мельницы самых опытных специалистов сроком на 10 дней.

Чалтырская мельница производила до 50 тонн сортовой муки в сутки. Этого количества было достаточно для удовлетворения потребностей населения.

С первых дней освобождения, в тяжелых условиях продолжающейся войны началась подготовка специалистов. Опытный мирошник Иван Семенович Марченко, работавший еще при «хозяине», стал наставником. Одним из первых его учеников в 1943 г. был Аршалуйс Геворкович Торгаян, ставший впоследствии директором райпищекомбината.

31 августа 1943 года в честь освобождения всей Ростовской области от немецких оккупантов в артели «Красная звезда» состоялся митинг, где было принято решение взять обязательство выпускать продукцию высокого качества и выполнить план III квартала к 25 сентября на 150 процентов. Коллектив артели справился с этими обязательствами и был удостоен за высокие производственные показатели Переходящего Красного Знамени Облпищепромсоюза.

В январе 1944 года, помимо основной продукции, коллектив артели выпустил 0,5 тонны пряников и 2 тонны лапши. Хороших результатов в своей работе добились старший мастер артели Танкаев, кладовщик обменного пункта Гизгизов, который в день принимал до двух тонн зерна, а также заготовитель топлива Устим Баранов. Лучшим работником, стахановцем военного времени был назван Мардирос Явруян.

1946 и 1947 годы были засушливыми, урожайность зерновых составила около 4,5 центнера с гектара. Мельница в 1947 г. почти не работала не только из-за нехватки зерна для помола, но и по причине отсутствия лошадей, дефицита топлива и смазочных материалов. Несмотря на сложную ситуацию, обязательства по выплате гарнцевого сбора сохранялись.

После смерти А. О. Танкаяна в 1957 году заведующими мельницей были Анатолий Иванович Рыбалко, Григорий Хачехпарович Чувараян.

Большинство работников мельницы были универсалами, владея смежными специальностями и, при необходимости, подменяя друг друга. Это объясняется наличием давней ученической традиции. Так, Карапет Хунгианосович Барнагян, начав ездовым, а потом проработав смазчиком-уборщиком, через 10 лет стал заведующим мельницей и трудился на родном предприятии вплоть до своей смерти в 1995 году. Одним из лучших работников считался Еревант Кеворкович Явруян.

В 1956 году на мельнице поменяли вальцы. Вместо немецкого оборудования начала XX века появились вальцевые машины Воронежского завода.

В 1957 году мельница была переведена на электрическую тягу. Вместо демонтированного «паровика» все станки стали приводиться в движение электродвигателем. Также подверглась реконструкции система подачи зерна. Вместо ленточного транспортера стал применяться пневмопровод, по которому зерно перемещалось с помощью воздуха.

В июне 1965 г. по просьбе райисполкома мельница перешла из ведения Таганрогского МРМЗУ в подчинение Мясниковскому райпищекомбинату.

После пожара на мельнице, случившегося летом 1967 года, началась реконструкция предприятия и его переоборудование.

Строительными работами руководил заведующий мельницей Г. Х. Чувараян, а инженер-строитель райкоммунхоза А. И. Шагинян занимался перестройкой маслоцеха. В целях безопасности цех был перемещен подальше от мельницы вглубь двора, был вырыт бассейн для воды — пожарный резервуар, установлен новый шнекопресс вместо отслужившего свой век гидропресса.

Что касается мельницы, то каждый год, в апреле-мае, ее останавливали на ремонт. На этот период ее заменяла мельница в Больших Салах.

Продукция маслобойни пользовалась большим спросом, поэтому в день здесь выпускали по 1000 и более килограммов масла. Так, например, в 1969 году в день 50- летия первого субботника трудилась смена, возглавляемая Мкртичем Хатламаджияном. Решено было выдать 1 тонну подсолнечного масла. Но пищевики работали с особым вдохновением и значительно перевыполнили обязательство — продукции дали 1.500 килограммов.

В 1968 г. на должность директора мельницы был назначен Хачехпар Хевондович Ачарян. При нем мельница перешла на помол муки первого сорта. После ежегодного ремонта мельницы при поступлении зерна нового урожая, в лаборатории производился размол пшеницы для определения ее сортности.

С 1 августа 1979 года на основании приказа Управления пищевой промышленности и решения облисполкома Мясниковский райпищекомбинат стал считаться Чалтырским участком Таганрогского горпищекомбината, а заведующий мельницей с 1979 года по 1981 год назывался мастером мукомольного цеха.

Зерно привозили из разных сел не только Мясниковского, но и Неклиновского и Родионово-Несветайского районов, которые облюбовали мельницу в селе Чалтырь и возили сюда зерно на протяжении более 100 лет.

В разные годы мельница перемалывала до 400 тонн зерна в сутки.

С начала 2000-х годов объемы помола существенно сократились.

В настоящее время, к сожалению, остались только стены мельницы, но, как говорят специалисты, она могла бы работать еще 100 лет…

К. Смоляниченко.

Если у вас имеются интересные снимки или дополнительный материал,

позвоните по телефону 8-903-471-91-55.