Результаты поиска: Районка

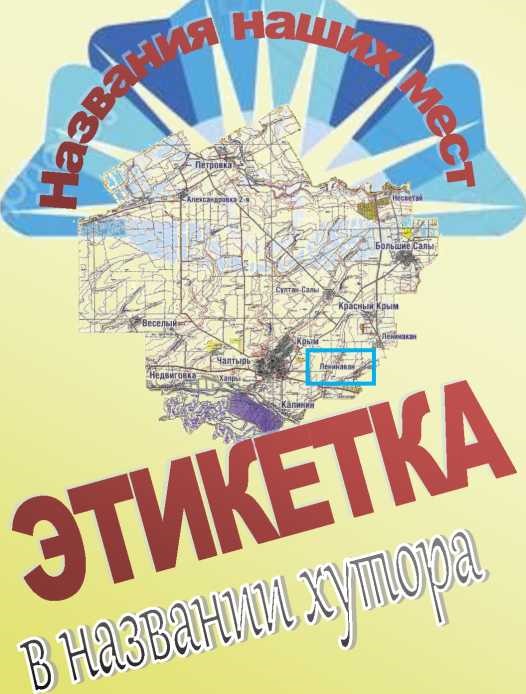

Этикетка в названии хутора

Каждый раз, проезжая мимо хутора Ленинаван, вспоминаю 70-е годы. Тогда я работала в Ленинаванской средней школе № 13 Мясниковского района. Хорошая школа, спокойный уважительный коллектив, любознательные дети. Часто в учительской беседовали на самые разные темы. Вспоминаю Власа Марковича Хашхаяна, Хевонда Александровича Чувараяна, Александру Хачиковну Пудеян и многих других. Вспоминаю их всех только добрым словом. Однажды, не помню, кто начал этот разговор, но речь зашла о первом названии хутора Ленинаван — «Волна революции». Пожилой учитель физики Гаспар Агопович Берекчиян быстро объяснил нам происхождение такого странного для нас, живущих в 70-е годы прошлого века, революционного названия.

А ларчик открывался просто. Это было в 1930 году. В самом начале 20-годов бедняки из села Чалтырь получили земли в этом районе и по обеим берегам речушки создали свои поселения — выселки. Их было два: Веселый и Первое мая. Было принято решение объединиться под одним общим названием. А название подсказала спичечная коробка, лежащая на столе. На этикетке крупными буквами было написано «Волна революции».

Выяснила историю этой спичечной коробки. Около 10-ти видов спичечных этикеток с названием «Волна революции» было выпущено в 30-е годы. Ранее спичечная фабрика называлась Новозыбковская и была открыта в России в 1873 году. 7 марта 1918 года была национализирована, в годы Великой Отечественной войны разрушена. В 1947 году на ее основе был открыт машиностроительный завод «Волна революции».

Этикетки на спичечных коробках рассказывают об истории нашего государства и народа, отображая окружающую нас действительность. Изменились времена, «Волна революции» осталась только в памяти народной. Сколько же осталось прожить названию Ленинаван? Надеемся, вечно.

Светлана ХАЧИКЯН

Источник: Районка № 10(73) май (2) 2017 г.

Это нельзя забыть! 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, в странах-союзниках Третьего рейха и на оккупированных ими территориях действовало (помимо тюрем, гетто и т. п.) 14 000 концентрационных лагерей.

Узников нацисты сжигали в печах крематория (порой заживо), травили в газовых камерах, брали кровь для солдат вермахта, на них ставили страшные медицинские эксперименты, испытывали новые препараты, пытали, насиловали, морили голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения.

В марте 1945 года на территории Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря) вспыхивает вооружённое восстание, организованное интернациональными силами самих заключённых. Когда в концлагерь Бухенвальд вошли американские войска, восставшие уже осуществляли контроль над лагерем смерти, и над лагерем был поднят красный флаг. В значительной степени благодаря этому, фашисты не успели замести следы своих страшных преступлений и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала.

11 апреля — день вхождения американцев на территорию Бухенвальда — и был принят ООН как дата, когда планета отмечает «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей».

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось вконцлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 18 000 000 человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших — 5 млн. граждан СССР. Каждый пятый узник был ребёнком (существуют более страшные цифры: «содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов не дожили до освобождения»). И через много лет устанавливаются имена тех, кто был измучен в фашистских застенках. Многие наши земляки были среди них.

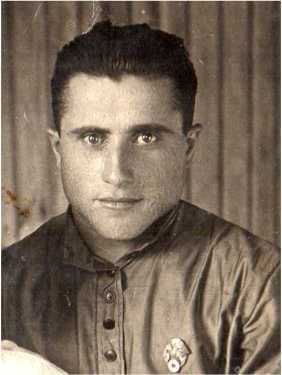

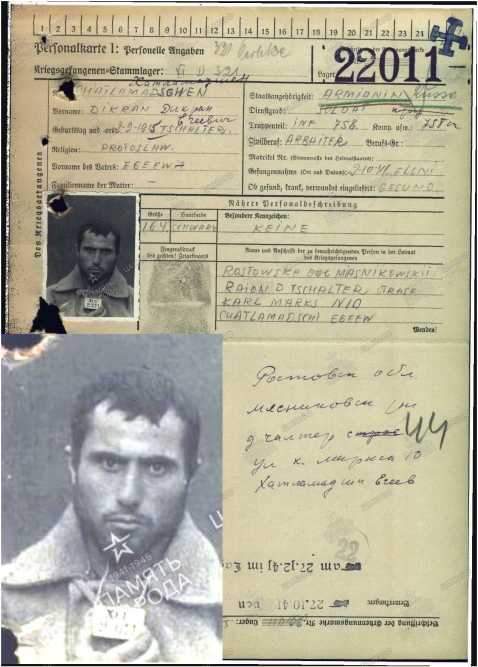

Дикран Егияевич Хатламаджиян до войны работал плотником. Успел до войны служить в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. В феврале 1941 года вернулся из армии, встретил хорошую девушку Ваштуин (после войны вышла замуж за крымского парня). Началась война, и Дикран среди первых уходит на фронт. И все, больше никаких от него вестей.

После войны вернулся его сослуживец Епрем Хатламаджиян рассказал, что они попали в плен, и когда их везли в вагонах, Дикран, будучи сильным парнем, вытащил дно вагона, и все, кто с ним убежали, а Дикран не успел. Вот что было о нем известно.

Умерли родители, умерли сестры, так и не узнав, где их сын и брат. И только недавно появилась карточка военнопленных города Эрбке (Германия), где и карточка Дикрана Хатламаджияна с его фотографией.

К.А. Смоляниченко

Источник: Газета «Районка» №7(70) апрель(1) 2017 г.

История Районного дома культуры Мясниковского района

В начале ХХ века на месте нынешней ДШИ им М. Сарьяна (детской школы искусств) лицом к церкви стояло маленькое здание избы- читальни. В 1911 году здесь поставили первый самодеятельный спектакль «Пепо», прокручивали немое кино «Намус» и др.

1921 год. В бывшем волостном управлении построили и оборудовали сцену и назвали «Нардом» (народный дом), в 1928 году он приобрел статус районного. В 1934-35 годах построили новое здание Дома культуры, где проходили концерты, спектакли, выступление танцевального коллектива. В 1937 году был образован струнный ансамбль. Во время ВОВ в здание попала бомба, и он частично был разрушен. После освобождения района началось восстановление разрушенного, в том числе здания Дома культуры. И уже в июле 1946 года на сцене восстановленного Дома культуры был поставлен спектакль «Высокочтимые попрошайки». В главных ролях были заняты вернувшиеся с войны участники художественной самодеятельности села Чалтырь: Аведик Хурдаян, Аршак Поповян, Луспарон Тохтамишян, Мелкон Бардахчиян, Шаген Шагинян. В полную силу начали функционировать и другие коллективы: инструментальный, хоровой, агитбригада. Стали проводиться смотры художественной самодеятельности. На 50-60-е года прошлого века приходится наибольший наплыв участников в коллективы художественной самодеятельности Дома культуры.

В 1956 году навсегда вернулся в родной Чалтырь Мкртич Геворкович Люледжиян, он создал при районном Доме культуры большой четырехголосный хор, который часто выступал перед тружениками района и области. В 1956 году удалось купить 13 инструментов для духового оркестра в областном управлении культуры. И через год заиграл районный духовой оркестр под руководством Карапета Гайбаряна. В последствии руководимый Асватуром Саркисовичем Даглдияном. Образовался Национальный ансамбль танца — под руководством Аракела Хачатуровича Варданяна. Драматическим театром руководил Мелкон Леонтьевич Хаспекян. Многие из этих коллективов стали лауреатами и дипломантами различных смотров и фестивалей не только в районе, но и в области. К 1961 году строительство Дома культуры в селе Чалтырь было завершено. Его открытие было большим событием для всего района, но нужны были мебель, оборудование и многое другое. Открытие Дома культуры состоялось через год в 1962 году.

В 1971 году молодой режиссер народного театра Хачатур Давидович Хатламаджиян, выпускник московского театрального училища им. Б. В. Щукина, бессменный руководитель народного театра, создает спектакль «Бессмертие» — об артиллеристах-оганяновцах,

В 1973 году в РДК был создан ВИА (вокально-инструментальный ансамбль)«Ахпюр» (Родник) — первым руководителем которого стал Илья Лусегенович Хатламаджиев. В 1979 году ВИА «Ахпюр» под руководством Виктора Антоновича Горецкого в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ обслуживала газовиков и нефтяников Западной Сибири и Заполярья. А в 1987 году уже под руководством Мелкона Агоповича Дзреяна коллектив получил звание «народный».

В 1975 году возобновил свою работу ансамбль народных инструментов под руководством Ваника Артемовича Бахшиняна, при участии которого были восстановлены музыкальные инструменты: тар, кяманча, уд, канон. Впоследствии, коллективом руководил Антраник Хазаросович Хартавакян. Ансамбль много выступал, давал концерты, гастролировал по городам Ростовской области, неоднократно выезжал в Армению. В 80-е самым ярким и значимым событием в культурной жизни района стало создание в 1985 году ансамбля донских армян «Ани». Его основателем стал профессор Ростовской консерватории, Заслуженный деятель искусств России Крикор Дзеронович Хурдаян, хормейстер Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Варсеник Арамаисовна Баян. Репертуар ансамбля строился на основе очень богатого местного фольклора, на традициях, обычаях, песнях армян Дона. В 1987 году ансамблю было присвоено звание «народный». В этом же 1987 году был создан детский фольклорный ансамбль «Цицернак» (Ласточка), как коллектив-спутник ансамбля «Ани». С 1997 года ансамблем «Ани» руководит Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Григорий Арташесович Хатламаджиян. В 2002 году вновь зазвучал духовой оркестр под руководством Дзарука Аксентовича Явруяна. А 2005 году духовому оркестру, уже под руководством Аведика Ервандовича Гайламазяна, присвоен статус «муниципальный».

В 1998 году в РДК под руководством Розы Татевосовны Дзреян был организован фольклорный ансамбль «Цахкепунч» (Букет цветов). Участники этого коллектива — настоящие энтузиасты своего дела, влюбленные в армянскую музыку и песню. Зрители с нетерпением ждут выступления любимого коллектива и особенно программы «Песни и судьбы», рассказывающие о наших земляках, их удивительных судьбах. Специфической особенностью музыкальной культуры донских армян является инструментальная музыка, и приоритет в этом направлении всецело принадлежит ансамблю «Давул- зурна», существующему уже 15 лет. Ансамбль «Давул-зурна» — это визитная карточка нашего района, руководит которым талантливый музы-кант и истинный патриот искусства — Асватур Саркисович Даглдиян, несмотря на свой преклонный возраст, делает все, чтобы не прервалась связь поколений, и сохранился этот звучащий памятник музыкальной истории донских армян. Участники творческих коллективов районного Дома культуры являются хранителями народной культуры, традиций, обычаев и обрядов донских армян.

Источник: Общественно-политическая газета Мясниковского района «Районка» №19 (107) октябрь (1) 2018 г.

История промкомбината

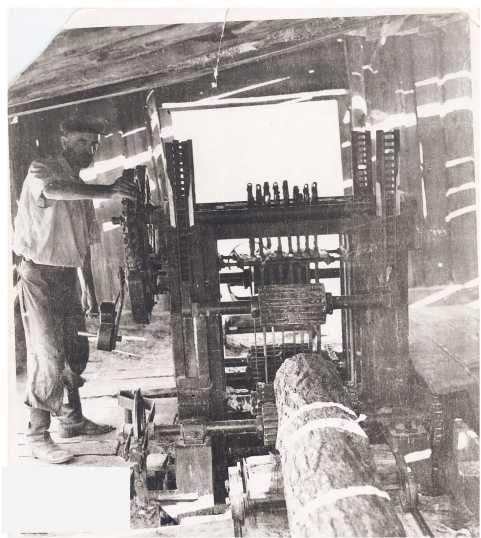

ПЛОТНИЦКИЙ ЦЕХ

На углу улицы Микояна и 4-ой линии, в бывшем дворе Арутюна Барашяна располагалась плотницкая мастерская промкомбината. До войны там работали Калуст Ованесович Барашян, Хорен Атоян, Асватур Алексанович Багаджиян, Ованес Теликян, Овагем Аносян, Мнацакан Бабасинян, Асватур Хаспекян и др.

Ованес Теликян (предположительно), 4. Барашян Калуст (предположительно)

После освобождения Чалтыря от немецкой оккупации заведующим долгие годы был Абрам Мовсесян, затем стал Антраник Хатламаджиян.

Каждый день в столярно-плотницком цехе кипела работа. Мастерская производила ремонт старой мебели и изготовляла новую: шифоньеры, буфеты, трюмо, диваны, столы, стулья, деревянные ложки, лыжи, телеги, сани, бочки, тумбочки.

Когда появилась пилорама, сами начали заниматься и распиловкой бревен. Позже в обиходе «пилорамой» называли и все предприятие, которое действовало до конца 1960-х годов.

Пилорамщиком был Пакарат Хачикович Варткинаян. Работа была нелегкой, ответственной: поместить бревно в станок под прямым углом, даже небольшое отклонение от продольной оси отправлял всю заготовку в брак, надо было уметь разглядеть несортовую древесину, выявить пороки и вовремя её отбраковать, требовалось исправить мелкие поломки на ходу и самостоятельно провести наладку рамы в случае необходимости. Рамщик на ленточной пилораме — это фактически основной специалист, на плечах которого лежало производство продукции. От качества его работы, соответственно, зависело и качество пиломатериала. Также нужно было настроить и диагностировать ленточную лесопильную раму и сопутствующее оборудование. Ему для работы на пилораме помимо практических навыков требовалась и теоретическая подготовка: знание свойств и сортов древесины, видов пороков дерева, а также устройство лесопильной рамы и сопутствующего оборудования, технические характеристики, способы рациональной распиловки древесины и др.

Умельцами своего дела были столяры Сурен Теликян, Оскан Берекчиян, Мардирос Бзезян, Асвадур Берекчиян, Георгий Гонджиян и др.

В 1970-е годы пришли учениками, а потом стали мастерами Матеос Закарян, Пениамин Хачкинаян, Григорий Шагинян, Аведик Хачкинаян, Григорий Харахашян, Ардавазд Пудеян, Ованес Аведян, Хугас Хатламаджиян, Ованес Хачкинаян, Ованес Хавранян, Валерий Хурдаян.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

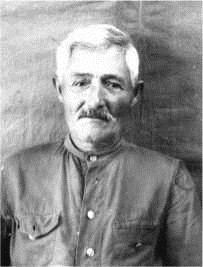

До войны парикмахерами работали Крикор Анапалян, Антраник Шагинян, Асвадур Атоян. Мастера своего дела, они не только брили и стригли, в те времена цирюльники были и лекарями: могли поставить пиявки, пустить кровь в лечебных целях, наложить повязку, как, например, Крикор Лусегенович Анапалян (его называли еще Бзов баби, см. мою статью в газете «Районка» № 4 2019 г.). Родился он 1 марта 1881 года в семье, где почиталась грамотность. Крикор окончил городские парикмахерские курсы с правом врачевания, в конце 19-го — в начале 20 веков работал парикмахером в селе Чалтырь. Был и ассистентом врача Хачехпара Согомоняна. Крикор Лусегенович участвовал в Первой мировой войне, служил вместе с Агопом Гадзияном в Карце.

Еще до войны Антраник Шагинян работал парикмахером. Во время оккупации немцами Чалтыря его заставили открыть парикмахерскую в доме Пегливаняна Вартереса, где он принимал и своих односельчан, и немцев, а учеником был его племянник Манук Вартересович Пегливанян. В 1943 году Антраник ушел на войну, награжден двумя медалями «За боевые заслуги».

А Манук трудился на шахте на Украине. После службы в армии он стал работать по специальности в Чалтыре.

Также еще до войны парикмахером работал Асватур Мартиросович Атоян. Многие пожилые люди помнят его как очень хорошего мастера, который умел общаться как с детьми, так и со взрослыми. Участник Великой Отечественной войны, имел награды: медаль «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

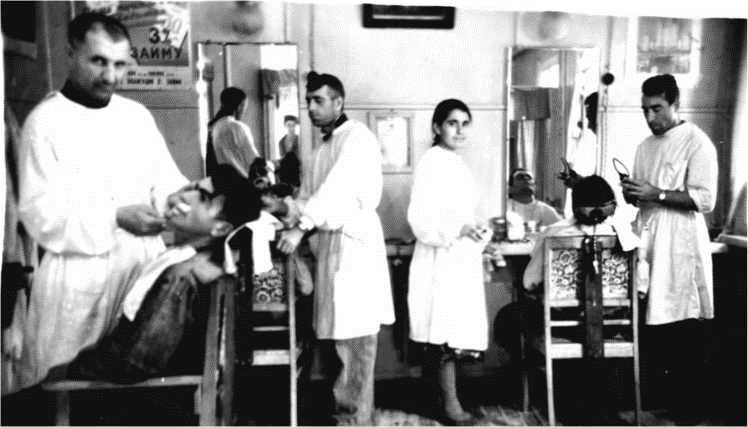

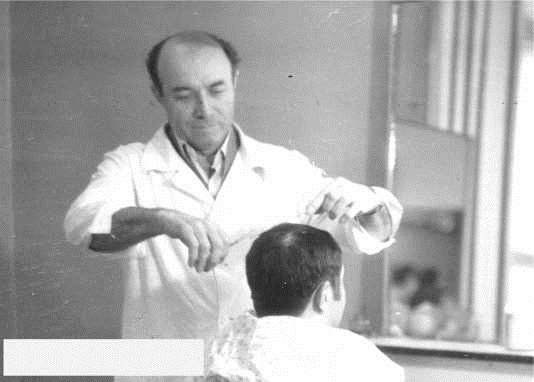

В 1950-е —1960-е годы у нас была только мужская парикмахерская, свое мастерство показывали опытные мастера Антраник Шагинян, Саркис Гонджиян, Манук Пегливанян, Вартыван Барнагян, Манук Аносян, Торос Даглдиян.

Как одно из под-разделений советской службы бытовых услуг, парикмахерская подстраивала свой график под нужды трудящихся: в 60-е годы она открывалась в 7 часов утра, чтобы перед тем, как идти на работу, люди могли побриться. Чуть позже стала открываться в 8 утра. Клиентам мужского зала предлагалась услуга по стрижке, бритью и освежению лица одеколоном. Их у мастера, как правило, было несколько видов: разливали в красивые флаконы с пульверизатором, и различались они по цене, зависящей от сложности аромата. Так, к примеру, большинство пожилых клиентов предпочитало «Шипр» или «Тройной».

В 1966 году парикмахеры перешли в новое здание Быт- комбината.

В конце 60-х годов пришли молодые работники: Саркис Гонджиян, Алексан Багаджиян, Ервант Саркисович Чувараян, Ервант Сукясович Чувараян, Аршалуйс Харахашян, Алексан Хидирян.

В 1969 году в Быткомбинате на ул. Мясникяна впервые открылась женская парикмахерская, где начала работать Светлана Слесарева (Комиссарчук). Приветливая, веселая, всегда умела под-сказать, какой женщине какая прическа подойдет. Недолго с ней рядом работала Таня Егорова, потом многие годы трудилась в Чалтыре на «Дон-25». Пришли в быткомбинат и новые работники: дочь известного парикмахера Кехецик Пегливанян (Тащиян), Любовь Ошуркевич, Ася Харахашян, Джульетта Хатламаджиян, Джульетта Дукян, Лусик Айдинян, Люба Мурадова, Люба Даглдиян, Азнив Даглдиян, Ольга Тер-Багдасарьян, Сусанна Хошафян, Ирина Ефремова, Валентина Срабионян, Надежда Барнагян, Елизавета Манасян, Людмила Экизян, Анна Хатламаджиян.

Работали тогда в парикмахерской косметологи, мастера маникюра Татьяна Хатламаджиян (потом была парикмахером), Роза Бабиян, Светлана Секизян.

Многие из них стали профессионалами своего дела. Бытовики ничего не жалели: ни труда, ни мастерства своего, ни старания. И посетители, как правило, с удовлетворением покидали салон.

К. Смоляниченко

Адрес мужества — Чернобыльская АЭС

Чернобыльская трагедия — это самая грандиозная техногенная катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. Это печальный урок для человечества. И в такие, самые трудные минуты для страны «встают на защиту», становятся героями те, кто жил среди нас незаметной, обычной жизнью, как сказал поэт:

На Земле безжалостно маленькой

Жил да был человек маленький.

У него была служба маленькая…

Получал он зарплату маленькую…

И однажды — прекрасным утром –

постучалась к нему в окошко

небольшая, казалось, война…

И когда пришла весть, нет не о войне, а о неожиданной страшной трагедии в Чернобыле, то уже 10 августа первая группа из нашего района была отправлена на место аварии. В составе ее был и Мелкон Макарович Хазарян из села Крым.

Не случайно я привела строчки Р. Рождественского, потому что уж очень точно они характеризуют нашего героя.

Родился Мелкон в 1941 году, как говорила его мать, когда выкапывали картошку, т.е. осенью, прямо перед первой оккупацией немцами нашего района, поэтому зарегистрировать не успели. И только после освобождения района, когда снова начал работать сельсовет, выдали свидетельство о рождении ребенка, но дату указали 3 января 1942 год.

Во время второй оккупации Крыма фашисты поселились и в их доме, а голодный ребенок все время плакал. Разозленные враги вынесли ребенка в люльке на улицу, на мороз, под снег с дождем и оставили там, а родителям не разрешали выйти даже посмотреть. Вскоре крик ребенка затих, и все решили, что Мелкон умер. Но на следующий день, когда немцы ушли, то к ним пришел соседский дед и принес люльку с ребенком, который счастливо смотрел на всех. Радости не было конца.

В 17 лет Мелкон пошел работать в колхоз пастухом, так и проработал всю жизнь в колхозе, женился, выросли дети.

И 1986 год.

Сначала их повезли в Майкоп, где они прошли небольшую учебу, как вести себя в местах техногенной катастрофы, а потом и Чернобыль. А уже 18 сентября в газете «Защитник Родины» был очерк, где писали и о нашем земляке: «Действительно, этот коллектив достоин всяческой похвалы.

Воинам зачастую приходится действовать на самых тяжелых, ответственных и, я бы сказал, опасных участках. И везде они показывают примеры образцового выполнения своего долга. Это они перед пуском первого энергоблока снимали с крыши третьего реактора радиоактивные обломки (а уровень радиации там был довольно высок). Это они день и ночь, в две-три смены проводят на ПУСО (пунктах санитарной обработки) дезактивацию техники, которая колесит по дорогам Чернобыля и прилегающих сел.

Это они на много десятков километров вокруг ведут радиационную разведку и поливают дороги в зоне отчуждения и вплоть до Киева. Сухих дорог здесь нет с самого апреля и по сегодняшний день. Радиоактивная пыль, политая водой, уже не поднимается над землей. Идет трудная битва с невидимым и коварным врагом, которая требует крепких характеров, большого ума и железной воли. Воины оправдывают свое предназначение и доверие народа.

Героев много, поименно всех не назовешь… Самоотверженно трудятся по ликвидации последствий аварии офицер 3. Ракоед, В. Крамарь, И. Донй, В. Марченко, старшина Ю. Алексеев, сержанты Ю. Ковипьчук, А. Шакулич, В. Скороход, рядовые М. Хазарян, В. Алексеев». А в 2003 году Указом президента России Хазарян был награжден Орденом мужества.

Вернувшись домой, Мелкон Макарович Хазарян продолжал работать в колхозе, но в 1998 году по инвалидности ушел на пенсию. Сейчас он инвалид первой группы.

К.А. Смоляниченко

Материал взят из газеты «Районка» №9 (49), май-1, 2016г.

Хранитель традиций борьбы в х. Ленинаван

Как сказал ученик Арутюна Хачатуровича (Артема Христофоровича) Хурдаяна Каспар Килафян: «Он был нашим всем: и Тренером, и Учителем, и Отцом, каким он остается для нас и сейчас». Вот об этом человеке мы бы хотели сегодня написать. В канун турнира «Бычья голова», инициатором организации которого в 1976 году стал А.Х. Хурдаян, мы попросили его рассказать о себе и с его разрешения решили дать этот материал в нашей газете, потому что это не просто биография, а рассказ о том, как надо жить, что нужно сделать, чтобы стать кумиром многих поколений своих учеников и чтоб о тебе так отозвались твои ученики, как К. Килафян о своем тренере.

Родился я 25 декабря 1937 года в х. Ленинаван Мясниковского района Ростовской области. Сюда в 1929 году переехали мои родители из с. Чалтырь. Родители трудились в колхозе «Волна революции». В семье росли трое детей: две дочери и я. В 1941 году отца забрали на фронт. Мы, маленькие дети, всячески помогали матери. Обучался я сначала в Ленинаванской школе, затем в Чалтырской СОШ № 1. В 1955 году окончил школу и поступил в Ростовский торгово-кооперативный техникум. Мне выдалась возможность только в 18 лет начать заниматься борьбой.

Тогда я в первый раз зашел в борцовский зал областного Дома физической культуры, где трудились такие известные борцы — тренеры, как Термалаев Г.М., Степанянц К.С., Каламкарян Б.М. Когда они спросили меня, что я хочу, я ответил, что мечтаю заниматься борьбой. На вопрос о том, что я умею, сделал следующее: подошел к гимнастическим кольцам и на одной руке подтянулся три раза. Тренеры посмотрели друг на друга и включили меня в состав спортсменов борцовской секции. Я попал к заслуженному тренеру Степанянцу К.С. – Человеку с большой буквы, солдату, прошедшему Великую Отечественную войну, обладателю многих орденов и медалей. Он был не только тренером, но и Учителем: именно благодаря педагогу мы стали честными, благородными, человечными людьми.

За полтора года занятий я выполнил первый разряд, стал чемпионом города в весе до 63 кг, чемпионом облсовета ДСО «Спартак».

На снимке: неоднократный победитель турнира Сергей Симавонян.

В 1956 году был призван в ряды Советской Армии, служил в г. Орджоникидзе и занимался у замечательного человека – дяди Миши, как называли нашего тренера Огладзе М.Г. Боролся на первенстве г. Орджоникидзе по вольной борьбе, в 1957 году стал призером. Выиграл чемпионат гарнизона, корпуса. В 1957 году стал призером СКВО, в 1958 году — чемпионом. После демобилизации начал снова тренироваться у своего учителя Степанянца Л.С. в ДСО «Спартак», неоднократно становился чемпионом области. Не раз участвовал в первенстве РСФСР ДСО «Спартак», где пришлось бороться с будущим пятикратным чемпионом мира Игуменовым В.М., с чемпионом и призером первенства СССР Завьяловым С.Б., в 1959 году стал бронзовым призером ЦС ДСО «Урожай» в г. Ростове-на-Дону, где уступил пальму первенства замечательному человеку, известному борцу, моему другу — бронзовому призеру СССР, неоднократному чемпиону РСФСР Деремяну М.А.

На снимке: неоднократный победитель турнира Срабион Киляхов.

В 1959 году впервые принял участие в первенстве ЦС ДСО «Спартак» по самбо в г. Одессе, занял четвертое место, проиграв чемпиону СССР и мира по вольной борьбе Юрию Шахмурадову и спортсмену из Украины Карпенко С.В. В1959 году начал тренерскую работу на общественных началах в ДСО «Урожай», трудился там до 1968 года. Затем на полставки по совместительству работал учителем физкультуры в Ленинаванской школе № 13.

С первых дней работы в школе решил открыть борцовскую секцию, начал искать помещение, но, к сожалению, найти не удалось. Старый клуб был отремонтирован, и тренировки планировалось проводить там. Я начал набирать группу: написал объявление, вывесил его и стал ждать. Желающих оказалось около 30 человек. Что с ними делать, как проверить их физическую форму? Я поставил условие: кто подтянется 10 раз, будет зачислен в секцию. Что вы думаете? Подтягивались и 18, и 20, и 25 раз! Пришлось зачислить всех! До начала занятий приходили дежурные, топили печку, пылесосили байковые покрывала. Где только мы ни занимались: на сцене клуба, в подвале, в средней школе № 13 и т.д. Первые мои ученики-спортсмены: Пегливанян В., Агаглуян Х.С., Баян А.А., Хомов А.,Хурдаян М.С., Хурдаян Л.Д., Килафян К.Д., Асланян Г.Д., Хурдаян А.Х., Хидирян А.Х., Явруян С.Е., Бабиян А.А., Мовсесян В.М., Дзиваян В.А., Пудеян А.Г., Багаджиян Б.А., Султанян М.

На снимке: победитель турнира «Бычья голова» Рафаел Самургашев.

За время работы в секции было подготовлено 8 мастеров спорта. Двукратный победитель облсовпрофа Пудеян Геннадий, призер первенств РСФСР; призеры ЦС «Урожай» среди юношей Авакян Р., призеры ЦС «Урожай» Килафян К.; серебряный призер первенства СССР среди транспортных вузов г. Ленинграда Артур Хурдаян, победитель мастерского турнира Виктор Ачарян, чемпион РСФСР; бронзовый призер кубка России Владимир Карапетян, победитель Международного турнира Н.Яковенко.

А в 1976 году мы вместе с Хачиком ТарасовичемХараманяном и Каспаром Дртадовичем Килафяном организовали турнир «Бычья голова», который стал знаменательным событием не только для жителей х. Ленинаван и Мясниковского района, но и для жителей Ростовской области в целом.

Более 40 лет проводится этот турнир. Первым победителем стал Владимир Мартиросян. В течение всего времени в соревнованиях приняли участие такие, уже известные и прославленные в районе, области, стране и мире спортсмены, как Рафаел Самургашев, Сейран Симонян, Сергей Симавонян, Михаил Арабаджиян, Виталий Ачарян, Сергей Никифоров, Артур Хурдаян, Срабион Киляхов, Ашот Деремян, Владимир Карапетян, Юрий Бадасян и др. Наряду с ними в турнирах принимали участие самые обычные люди, не спортсмены, но желавшие помериться силой: инженеры, строители, колхозники и т.д.

Я от души выражаю благодарность организаторам юбилейного турнира: Федерации борьбы района, дирекции СДЮСШОР им. А.В. Ялтыряна, а также тренерам и педагогам. Желаю всем спортсменам оставаться верными борьбе и другим видам спорта.

С уважением, А. Х. Хурдаян.

Материал взят из газеты «Районка» №8 (48), апрель-2, 2016г.

Одноклассники, одноклассницы — мои верные друзья, и, конечно, учителя…

В школе № 11 состоялся вечер встречи выпускников. Спустя 50 лет мы, выпускники 1966 года, пришли в нашу любимую школу, она нас встретила своей прежней теплотой и своим уютом.

Учителя с учениками организовали очень трогательную встречу. Мы им очень благодарны. Хочу написать о моих одноклассниках. Прошло полвека, как мы покинули стены этой прекрасной школы. Пошли мы все по разным дорогам жизни. Дорога жизни, как вы знаете, не всегда бывает гладкой, у всех сложились судьбы по- разному, встречалось на жизненном пути и хорошее, и плохое. Сейчас мы все уже люди в солидном возрасте.

Но мы сумели сохранить школьную дружбу. Часто встречаемся, вспоминаем своих друзей, молодость, свои школьные годы, учителей своих.

Многих наших учителей, конечно, уже нет в живых. Но мы их помним. Это первая наша учительница — Паранцем Кеворковна Айдинян. Она нас учила читать и писать, даже учила танцевать армянские танцы. Учителя по предметам: М.Н. Тер-Акопян — учитель физики, Х. Хатламаджиян — учитель немецкого языка, Г. Г. Анапалян — учитель математики. Мы очень благодарны нашей классной руководительнице Айгануш Хачиковне Килафян. Она нас учила очень многому, преподавала химию и биологию. У нас в школьном дворе был участок, показывала нам, когда какое растение сажать, как ухаживать, когда рыхлить, когда поливать, к сожалению, она не смогла присутствовать на вечере, болеет.

К нам пришли две молодые, красивые, стройные учительницы: Ася Андраниковна Мелохаян, преподавала историю и географию, и Сусанна Дртадовна Бабиян (Крацер), вела она у нас русский язык и литературу. Обе очень грамотные, строгие, на их уроках мы слушали каждое ими произнесенное слово, затаив дыхание.

Наши учителя нас учили знаниям, человечности, доброте, уважению к старшим, трудолюбию. Эти все качества сохранились в нас. Мои одноклассники все без исключения честным трудом завоевали уважение коллег и односельчан, все они являются ветеранами труда. Все трудились на благо Родины. Среди нас есть специалисты по животноводству, по технике, хлеборобы, инженера, руководители в сельском хозяйстве, дипломированные электрики, передовые комбайнеры, водители, летчик, бухгалтер, торговые работники, повара, строители, рабочие. Всему этому мы добились благодаря нашим учителям и родителям.

Хочу написать о наших ребятах, ушедших из жизни молодыми. Это Валерий Хатламаджиян, работал в колхозе имени Шаумяна завфермой, Дртад Даглдиян, электрик к-за Шаумяна. Хевонд Экизян, передовой комбайнер к-за Мясникяна, Капрел Чибичян, автомеханик, Мардирос Срабионян специалист по газовым оборудованиям. Микаел Дзреян – водитель — дальнобойщик. Мы их всегда помним.

В конце хочу от нашего выпуска пожелать всему коллективу школы № 11 мира, здоровья, добра, благополучия, успеха во всем. А школе № 11 процветания.

Санам Кристостурян (Хочкиян) выпускница школы №11

Материал взят из газеты «Районка» №7 (47), апрель-1, 2016г.

«Листая страницы семейного альбома»

Материал взят из газеты «Районка» №6 (46), март-2, 2016г.

Армянский язык — за и против

Язык — является основой развития и сохранения культуры, национальной идентичности для любого народа. Не изучать родной язык, значит забыть, потерять его. Потеря языка означает ассимиляцию народа, утрату национальной самобытности. Отнять у человека родной язык, значит лишить его национальности. Можем ли мы позволить себе подобное, если наши предки, преодолевая тяжелый путь из Крыма на Дон, считали своим самым ценным грузом Хачкары и церковные книги, то есть, они везли в свой новый дом родной язык, чтобы гордо называть себя армянами и здесь. Поэтому постановка вопроса о ненужности армянского языка не допустима.

Армянский язык нужен, его необходимо изучать, передавать знания подрастающим поколениям. Другой вопрос – что нужно сделать, чтобы вернуть былой интерес к родному языку, преодолеть негативные факторы, из-за которых происходит отрицательная реакция на изучение родного языка? В чем же корни данной проблемы, почему же изучение родного языка вызывает такое отторжение и полное отсутствие интереса к истории и культуре своих предков, а иногда даже сомнение в принадлежности к армянской нации? И нужно ли вообще изучать армянский язык?

Исходя из результатов социологического исследования, а также бесед с учащимися, родителями и учителями, мы выяснили, что большинство учеников и родителей нашей школы отрицательно относятся к изучению армянского языка.

Были выделены основные причины такого негативного настроя: трудность изучения языка; непонятность языка; ненужность языка в будущем; излишняя загруженность в школе; большой объем домашних заданий.

И действительно, с этим не поспоришь. Более того, это проблема не только нашей школы. Все школы нашего района, где изучается армянский язык, испытывают подобные трудности. В нашем селе Чалтырь эта проблема особенно очевидна, так как, есть школы, традиционно изучающие армянский язык (№1, №11), и школы, где армянский язык не изучается ( №2, №3). Очень часто, когда семья выбирает будущую школу для своего ребенка, следует принципу «где нет армянского».

Чтобы найти решение данной проблемы, мы занялись поиском истинных причин сложившейся ситуации. Социологический опрос в нашей школе выявил лишь поверхностные факторы отрицательного отношения современных школьников к родному языку.

Проблема не нова. Изучив научную литературу, мы обратились за помощью к людям, которых несомненно можно назвать специалистами в данном вопросе.

Становится понятно, что методы принуждения в изучении языка не выход, а лишь усугубление ситуации. Из года в год из обиходной речи исчезают армянские слова, они заменяются русскими, а иногда и жаргоном, происходит раскол между поколениями, уроки армянского признаются ненужными. А значит преподавание армянского языка нужно проводить в щадящей форме. Необходимо создать новую программу изучения языка, которая дала бы возможность изучать западно-армянский язык, носителями которого фактически и были наши предки.

Это позволит преодолеть отчуждение и непонимание, спасет наш диалект от вымирания. Безусловно, разработкой такой программы и написанием нового учебника армянского языка должны стать специалисты, которые являются носителями Нор-Нахичеванского диалекта и одновременно в совершенстве владеют тонкостями литературного языка. Таких профессионалов в районе, к сожалению, очень мало. Мы встретились с одним из таких специалистов, выпускником филологического факультета Ереванского Государственного Университета, главным редактором телеканала «Гянк» Гайбаряном Хевондом Асвадуровичем, который давно занимается вопросом изучения родного языка в школах Мясниковского района. Он поддержал нашу идею разработки нового учебника, выразил готовность оказать содействие в написании программы.

Мы связались с армянской общиной в Ростове- на – Дону и пригласили её представителей в нашу школу для участия в круглом столе «Армянский язык – за и против». В заседании круглого стола приняли участие: член армянской общины в Ростове — на –Дону, председатель Донского союза армянской молодежи Бабкен Асатрян. В неформальной обстановке был обсужден ряд вопросов, касающийся проблемы изучения армянского языка, но самый главный вопрос, который интересовал ребят: чем армянская община может помочь донским армянам в деле сохранения и популяризации армянского языка для будущих поколений? И ответ был получен, армянская община готова оказать свое содействие по ряду направлений в вопросе изучения и сохранения армянского языка в Мясниковском районе. Задача очень важная и многогранная. Её невозможно решить, только сухой буквой закона или внедрением нового учебника. Нужно изменить само отношение к этой проблеме. Нам просто нужно вспомнить кто мы и откуда родом. Что главным богатством нашего многострадального армянского народа, разбросанного судьбой по всему свету были вера, культура и язык. Язык — это то, что роднит армян всей земли.

Россия – наша родина и дом, именно потому, что дала нам право сохранить свой родной язык. Разве мы можем сами отнять у себя право изучать и сохранять наш язык.

А.Г.Хатламаджиян, Учитель истории ЧСШ №1.

Материал взят из газеты «Районка» №7(47), апрель-1, 2016г.

Радость детям!

На идеях добровольной помощи основана деятельность нашей Чалтырской средней школы № 11 и школьной организации «Маленькая страна», которая существует с 1999 года. Активисты нашей организации всегда стремятся с чувством долга и ответственности относиться ко всем нашим акциям, митингам, рейдам. Мы проводим День белых журавлей, акции «Водитель, притормози», «Бумажный Бум», сбор макулатуры и др.

Стало доброй традицией ежегодно в марте приходить в гости к нашим маленьким друзьям из детского дома «Аревик» . Мы собрали принадлежности для творчества, развивающие игры, канцтовары, книги, ведь возникла идея не просто привезти и отдать все собранное, а устроить для детей настоящий праздник! Все классы принимали активное участие, каждый класс старался внести свою ленту в доброе дело. Программа наша состояла в том, чтобы показать детям кукольный спектакль. А самым настоящим праздником для детей была наша сказка «Рукавичка».

Пришли мы в гости к воспитанникам с подарками и кукольным представлением. Детки с таким удивлением и наслаждением слушали, смотрели, им очень понравились сказочные герои, они радовались, хлопали в ладоши, улыбались.

После представления детям самим захотелось поиграть с ними, они начали тискать игрушки, трогать их, называть их по именам. Активное участие в постановке сказки принимали учащиеся 5-6 классов: Гиренко Тимофей, Гадзиян Владимир, Даглдиян Анна, Чалхахян Мартирос, Кароткиян Владислав, Кристостурян Семен, Воеводова Ирина, Хачатрян Арарат.

Вот такую добрую акцию мы провели. Не надо ждать каких-то грандиозных свершений или чего-то большего, а надо идти и делать добро.

С.Ф. Тарасьян , старшая вожатая Чалтырской СОШ № 11.

Материал взят из газеты «Районка» №7(47), апрель — 1, 2016г.

У нас в гостях участник игры «Поле чудес»

Уже 26 –ой год (33 год на данный момент, в 2023 году) мы все с удовольствием смотрим «Поле чудес», но 15 апреля 2016 года был особый день для жителей Мясниковского района, потому что именно в этот день в игре участвовал житель нашего района, студент 6 курса Ростовского Государственного Медицинского Университета — Хачик Хочкиян. А недавно он с сестрой был в гостях у «Районки».

Первое, что нас всех интересует, конечно, вопрос, как ты оказался на «Поле чудес».

— Для того, чтобы попасть на игру, я год назад ответил правильно на два вопроса отборочных туров, и на непростой вопрос суперигры и стал победителем SMS -игры, ответив первым из всех. В середине марта мне позвонил шеф-редактор программы и подтвердил моё участие, направив официальное приглашение. Специально к SMS — игре я не готовился, решил попробовать- и получилось, вот и всё. Из девяти участников всего один по SMS — игре, остальные восемь человек по абонентскому ящику программы, по которому приходит около 8-9 тысяч писем, в которых люди выражают желание принять участие в шоу, приложив необычный “кроссворд” к своему письму.

— Как идут съемки? Есть ли дубли? Мы часто видим, как участники могут вести себя необычно. Насколько это действительно так?

-Снимается сразу четыре программы, на протяжении двух дней. Съемки одного выпуска ведутся в среднем три часа. Практически всё снимается с одного дубля, повторов почти нет, накануне съемок с участниками всех программ проводят собеседование, на котором обговариваются все нюансы программы. Но в итоге очень многое монтируется, о чем заранее нас предупредили. Единственное, Леонид Якубович старается обязательно сохранить все кадры, связанные с детьми.

— Мы видели, как вы угощали национальными блюдами, приготовленными твоей мамой—Эльмирой Владимировной, мы все гадали, что там такое, потому что плохо было видно и почему- то ты не рассказал о них.

— Я повёз с собой сразу несколько гостинцев. От донских армян презентовал два национальных музыкальных инструмента: зурну (праздничную флейту) и хавал (свистовую дудку), которые любезно предоставил в дар музею “Поле чудес” и лично Леониду Аркадьевичу именитый мастер Абрам Аркадьевич Калугян. А еще повез лапатаёв бида, пури самса, халач, баде мезе и курабье. Угощения очень понравились самому Леониду Аркадьевичу, который позже предложил их всем участникам. И еще корзина спелых, сочных яблок и груш, выращенных в собственном саду моим дедушкой. А не сказал о них, потому что побоялся, что вырежут что-нибудь другое, например, мои «приветы», хотя кое-что оттуда действительно вырезали. Приветы удалось передать своей семье, знакомым, одногруппникам, бывшим одноклассникам. А сейчас хочу дополнить то, что вырезали в программе—выразить особую благодарность Администрации Ростовской области, Мясниковского района, а также лично Главе Крымского сельского поселения – Деремяну Ашоту Мартиросовичу за оказание материальной поддержки. И главный мой подарок был — это стихотворение, которое прочитал мой племянник — Дикран Джлаухян.

— Кто еще был с вами и кто вообще находится в зале?

-Со мной была моя сестра Лариса и родственники.

Лариса : -В зале были только по пригласительным билетам, видимо, знакомые. Мы думали, что нам определят места, но пришлось самим найти , куда сесть. Хорошо, наши дети нам помогли, а то было сложно это сделать.

-В Останкино находится тот самый музей “Поле чудес”, в который стекаются подарки. Наверное, вы там побывали?!

— Да, конечно, там можно встретить и первый “черный ящик”, и самые необычные подарки.

— Ты играл в третьей тройке. По жеребьёвке или как?

-Место участника заранее сообщает режиссер, в какой тройке и каким играть, жеребьёвок никаких не было.

Играть было непросто, вовсе не из-за того, что сложное задание или простое, а из-за того что в студии довольно волнительная ситуация. Во время съемок нет звукового и музыкального сопровождения, смотреть нужно в операторскую зону, где сосредоточены десятки камер, одна из которых предназначена для “Приветов”.

Снимает напряженность сам ведущий, приводя все к домашней обстановке, беседуя с участниками, как со старыми знакомыми.

Леонид Аркадьевич за полчаса перед началом съемок лично беседовал с нами в костюмерной. В жизни он очень солидный, пунктуальный, и с таким же бесконечным чувством юмора, с которым привыкли мы его видеть на телеэкранах. Он всегда интересуется мнением ребенка, насчет того, будет ли он сразу стоять возле участника за барабаном, или лучше его пригласить из зрительного зала.

-Спасибо, что ты пришел и рассказал нам о своем участии в игре «Поле чудес». Думаем, нашим читателям это интересно. А тебе желаем, чтоб все твои мечты сбылись и жизнь твоя сложилась как поле чудес.

Беседу вела Смоляниченко К.А.

Материал взят из газеты «Районка» №8(48), апрель — 2, 2016г.

Торговля вчера и сегодня

Издревле человечество занималось торговлей. Наши прапрадеды также не могли обойтись без торгового дела. Армяне с древности славились двумя искусствами: торговлей и строительством. (Были, правда еще — врачевание; например, с X до XV века личными врачами всех русских великих князей были только армяне, “дохтуры”, да еще ремесленное дело и земледелие).

После переселения из Ани и Киликии в дельте Волги, под Астраханью армяне основали свой город Аксарай, где процветала торговля знаменитыми в ту пору армянскими шелковыми тканями. Армяне- переселенцы сосредоточили почти всю торговлю края в своих руках, завязав торговые отношения с Персией, Крымом и т. д. Другая волна миграции направилась на Крымский полуостров, и там они держали в своих руках почти всю торговлю, земледелие и ремесленное дело полуострова.

Царская грамота Екатерины II, подаренная армянам, дала возможность развития предпринимательской деятельности армянам на Дону. В 1830-х годах «торговля пшеницей, шерстью, железом находилась в руках многих, занимающихся ввозом и вывозом в больших количествах. Для русской армии и армий других европейских государств стали закупаться в степях Калмыкии, Татарии, у ногайцев табуны лошадей и перегонять их в Польшу. Начали закупать отары овец и стада быков и коров не только шерсти ради, но и ради меха, и кожи, и сала, которые были предметами крупной торговли.

Стали ездить в сторону Сибири и привозить оттуда в очень большом количестве сливочное масло и отправлять его в Константинополь, Италию, Грецию, Францию и Англию» (Габриэл Патканян). «… Они самые крупные покупатели и продавцы шерсти, мехов и кожи … Армяне первыми начали добычу каменного угля в регионе Дона, они первыми открывают кожевенные заводы и по форме изготавливают изделия из серебра в восточном вкусе, строят пшеничные амбары, вывозят за границу в огромном количестве шерсть, кожу, меха». (Ерванд Шахазиз) В своих руках армяне сосредоточили и всю торговлю чёрной икрой. Донские армяне вывозили икру в Турцию, Грецию, Италию и Францию. В Астрахани они закупали чёрную икру. В то время монополия на торговлю икрой всецело находилась в руках нахичеванских армян и таганрогских греков. По архивным данным в течение 2 лет армянские купцы продали невероятное количество чёрной икры — 851 бочку, что составляет 27 271 пуд.

О том, насколько развита была торговля в Нахичевани, написал известный русский общественный деятель А. Демидов. «Нахичевань — город замечательный по своей странной наружности. Народонаселение Нахичевани отличается смышленостью и ловкостью в торговле… В доказательство их ловкости достаточно будет сказать, что они овладели почти всей торговлей Донского бассейна. По причине своих многочисленных базаров Нахичевань превратилась в богатое складочное место, способное в случае надобности наводнить товарами все окружающие ярмарки. Искусные нахичеванские армяне не преминули скупить и всё вино, доставляемое донскими виноградниками; они развозят по Южной России и сбывают это вино под именами «Шатолафита» и «Госотерна». Многочисленные магазины этого небольшого города наполнены прекрасными шёлковыми тканями и разными восточными, преимущественно персидскими, товарами.

Улицы здесь прямые и так же, как и дома, содержатся в большой чистоте…» Торговля в то время в Нахичевани процветала, это был центр для всего округа. За 200 верст приезжали покупать мануфактуру, галантерею, кожаные товары, папки и пр. в Нахичевань. Из Ростова, Аксая за каждой мелочью ездили в Нахичевань».

Нахичеванский базар традиционно считался не только местом, где можно было приобрести качественный товар, но и был местом общения армян, их гордостью. Каждого гостя, знакомя с достопримечательностями города, обязательно приводили сюда. В свое время здесь побывал Пушкин и Раевский, вот что писал о Нахичевани генерал Раевский, побывав в наших краях вместе с А.С. Пушкиным в 1820 году: «За крепостью есть другой форштадт или город армянский, Нахичеван называемый, пространный, многолюдный и торговлей весьма богатый».

Торговля была развита и в армянских сёлах. Так в Чалтыре до революции были известны магазины Калугянов, Кароткиянов, Тирацуянов, Атоянов и многих других. Слева на фотографии в магазине, который находился на месте современной аптеки ( хозяин предположительно Лукаш Поповян, об истории этого магазина мы расскажем попозже), на снимке 1940 год, продавец заведующий хозяйственным магазином Хатламаджиян Хачатур Хазарович, покупатель—Гайламазян Ардашес Семенович.

На нижней фотографии(1940 г.), где запечатлены почти все работники торговли Чалтыря (или района), к сожалению, не всех мы называем. Может, кто дополнит наш список.

3—Хатламаджиян Хачатур Хазарович, 5– Килафян Вера, 8— Гонджиян Егия, 12—Гайбарян Карапет, 13—Егия…., 14—Килафян Егише, 15—Хевонд…., 16—Бостанджиян Левон Карпович, 17—Гадзиян …., 19— Хачикян Сукяс (в 1941 году работал милиционером), 21—Чувараян Капрел, 22—Берекчиян Аршак, 23—Айгануш Псрдиян, 26—Марта Хатламаджиян, 29—Тер-Акопян Амбарцум, 30— Мелохаян Хачик Оганович, 31—жена Левона Бостанджияна, 32—Оланян Асватур, 33—Торпуджиян Хачатур, 34—Тирацуян Айк, 35—Согомонян Алексан ( фотография из семейного архива Татеоса Хачатуровича Хатламаджияна).

Много утекло воды с тех пор… Посмотрите, как сегодня отрасль преобразуется в современную индустрию сервиса. Сколько у нас красивых и разнообразных магазинов. Многое жизнь изменила, что – то привнесла новое, что- то вычеркнула, но торговля была, есть и будет.

Каждый, наверно, в раннем детстве, с удовольствием играл и играет в «продавцов и покупателей». «Взвешивают» и «продают» пирожные из песка и конфеты-камешки. И просто замечательно, когда детские мечты воплощаются в жизнь. И какое счастье выбрать по душе профессию, чтобы с удовольствием трудиться, с гордостью отмечать такой замечательный праздник— День работника торговли. Но даже в свой праздник, как и накануне в День 8 Марта, работники торговли не отдыхают, а, наверно, еще больше прибавляется работы, потому что каждый из нас обязательно что-нибудь кому-нибудь покупает в подарок.

Вот и продавцы магазина «Фея» Бабиян Людмила, Ася Диланян, Анаит Гайбарян, Мария Явруян еле нашли время, чтобы по нашей просьбе сфотографироваться, каждая из них, как действительно волшебная фея, с приятной улыбкой, с доброжелательностью предлагала товар, помогая выбрать именно то, что нужно покупателю.

От всей души поздравляем вас с праздником желаем вам благополучия и терпения, будьте всегда молоды, добры, заботливы, чутки друг к другу, и к людям, которые живут и работают рядом с вами.

Материал взят из газеты «Районка» №5(45), март-1, 2016г.

Маркос Кароткиян

Чтобы помнили

1961 год. Нам, родившимся в этом году, исполняется 55 лет.

Мы не знаем, сколько нам осталось активной жизни, да и вообще жизни. Написать и рассказать о своих сверстниках я думаю, что мы успеем и будем делать это.

Мне бы хотелось вспомнить тех своих друзей 1961 г. рождения, которые рано ушли из жизни.

Много было среди них умных талантливых, деловых ребят, которые, я уверен, многого бы добились бы в жизни, однако по тем или иным причинам их не стало.

Помогающий нам в выпусках нашей газеты Дзарук Ованесович Наноян предложил в юбилейный для нас год провести вечер памяти тех ребят, которых нет с нами.

Мы решили на страницах нашей газеты вспомнить и рассказать о наших друзьях, а затем объединить материал, который мы соберем по мере публикации и провести мероприятие, о котором я пишу выше. Первым, о ком я хотел бы рассказать – это Маркос Дртадович Короткиян.

В школе мы не учились вместе: Маргос закончил 8 классов в 11 школе и десятый в школе №1, а я учился в школе №2. Однако тяга и любовь к спорту объединила меня с ним с детства. В то время это была основная причина сплачивания поколений, общения и дружеских отношений. Еще теснее сошлись мы с Маргосом – Марком, как все его называли, после того, как мы втроем в 1978 году оказались на первом курсе института сельхозмашиностроительного в одной группе: Маркос Короткиян, Богос Акопян и я.

Трое сельских ребят, только-только научившись как от остановки чалтырского автобуса пройти до института, мы окунулись в студенческую жизнь. Многие, которые прошли через это, знают, что студенческая дружба – это практически то же, что и одноклассники, а может и больше.

По истечении одного семестра на курсе, мы поняли, что ответы на все вопросы по всем предметам знает только Марк. Это было на самом деле. Он не только конспектировал лекции, а исправлял ошибки доцентов, которые читали нам лекции. Он практически сразу стал любимцем потока, и, недавно собравшись на тридцатилетие выпуска, не раз звучало его имя в выступлениях наших однокурсников. Спортзал для него был вторым домом. Сразу вошел в состав сборной института по футболу, побеждал на олимпиадах по математике, физике. Если для многих просто сдать экзамен было радостью, то для него получить «хорошо» было трагедией.

Мы все время готовились вместе к сессии: или у него дома, или у нас. Я практически учил предмет по его рассказам, не читая лекции. Уже сейчас, анализируя, я думаю: до чего же нужно было знать и понимать суть вопроса, чтобы так подробно, увлеченно рассказывать, и это было практически по всем предметам. У читателя может сложиться впечатление, что я сильно преувеличиваю, но нет — это было так на самом деле.

Три года в летние месяцы мы проходили практику. В станице Грушевской собирали яблоки, строили животноводческую ферму в селе Волошино Родионо-Несветайского района.

Живя бок о бок с Маркосом в маленьком вагончике, три месяца мы работали на заводе «Ростсельмаш», красили на крышах цехов вентиляционные системы, и я помню, как Марк на доске для красок нарисовал квадратики, покрасил часть болтов краской, и мы на крыше играли с ним в шашки. Пишу эти строки, а в мыслях уже другие эпизоды из нашей жизни, но, к сожалению, все не напишешь. Я думаю, каждый, кто знал Маркоса, читая мои воспоминания , вспомнит моменты из своей жизни, связанные с ним, и тем самым в своих мыслях продолжит мою статью.

Хочу вспомнить хоть один негативный момент, одну ссору, и не могу. Честно скажу, от этого человека шла только положительная энергия, которую он своей улыбкой отдавал тем, которые окружали его, и не было ни одного дня, чтобы мы не поздоровались рукопожатием и не общались. Вот такой это был человек. Да физически его нет рядом с нами, но в наших душах, кто знал и общался с ним, он всегда с нами.

А.С.Киляхов.

Материал взят из газеты «Районка» №4 (44), февраль — 2, 2016г.

Еще раз о пшенице «Чалтырка»

Это произошло в 1950-е годы. Молодой колхозник Хочкиян Андраник начал рыть фундамент для нового дома. Денег на постройку дома, как у всех в то время , не хватало. Но фундамент можно было заложить практически своими силами- со своей родней и друзьями (делали «талаха»).

И вот когда начали рыть землю, неожиданно наткнулись на большой круглый плоский камень. Его оттащили в сторону и увидели солому, а под ним нашли 18 мешков отборной «гарновки». Никто не знал о происхождении зернового запаса, даже старенькая мама, которая родилась и выросла на этой земле.

В 20-е годы до коллективизации селяне так хранили зерно.

В одном дворе обычно было по несколько таких хранилищ – уру (яма), а камень – это дошеме кар – водонепроницаемый плоский камень.

У ямы было узкое отверстие, которое постепенно расширялось к низу. Туда бросали много травы куранда ( перекати-поле) и поджигали, чтобы яма была сухой. Затем обкладывали сухой соломой низ и бока ямы и складывали туда мешки с пшеницей.

Сверху снова накрывали сухой соломой. А затем большим камнем закрывали и присыпали землей. С какой любовью и с каким усердием было все это сделано, что пролежавшая в земле более 30 лет пшеница так могла сохраниться. Низкий поклон и восхищение тем рукам, которые умели так трудиться.

Пшеница пролежала там, и прекрасно сохранилась со времен революции, пережила коллективизацию, войну. 18 мешков «Чалтырки» ( а это была именно эта пшеница, твердый сорт пшеницы с черной головкой) – это было целое богатство. Чтобы вывести данный сорт пшеницы трудилось не одно поколение селян.

Каждое зернышко отбиралось вручную. Всю зиму женщины занимались отбором семян для посева.

А в нашей истории счастливчику Андранику колхоз «Свобода» обменял найденную гарновку на озимую.

Ценный сорт пшеницы колхоз посеял. А озимую Андраник продал и на вырученные деньги построил дом.

Г.А.Мовсесов. Материал взят из газеты «Районка» № 5 (45), март 1, 2016г.

фото: https://pokayadoma.ru/foto/pshenicy-i-rzhi-kolhoz-sobral-vmeste-500-tonn.html